本事業は、人口減少と高齢化の著しい離島部において、既存の産業と共生しながら新たな産業を創出することを大きな目的としています。特に宇久島は特定有人国境離島に指定されており、その地域社会を維持することは、我が国の政策として非常に重要視されています。

そのような状況下で、私たちは地域の主要産業である農業(畜産業)や漁業と再生可能エネルギー事業の両立を島民の皆さまと一緒に目指しています。そのため事業区域の約20%を営農型太陽光発電とし、畜産飼料となる牧草の生産を行います。生産した牧草は島内の畜産農家に安価で提供させて頂くほか、地域農業の担い手たる若手農業者の育成や漁業に対しても様々な支援を行っていく予定です。

| 事業名 |

宇久島メガソーラー事業 |

|---|---|

| 建設地 |

長崎県佐世保市宇久島 |

| 概要 |

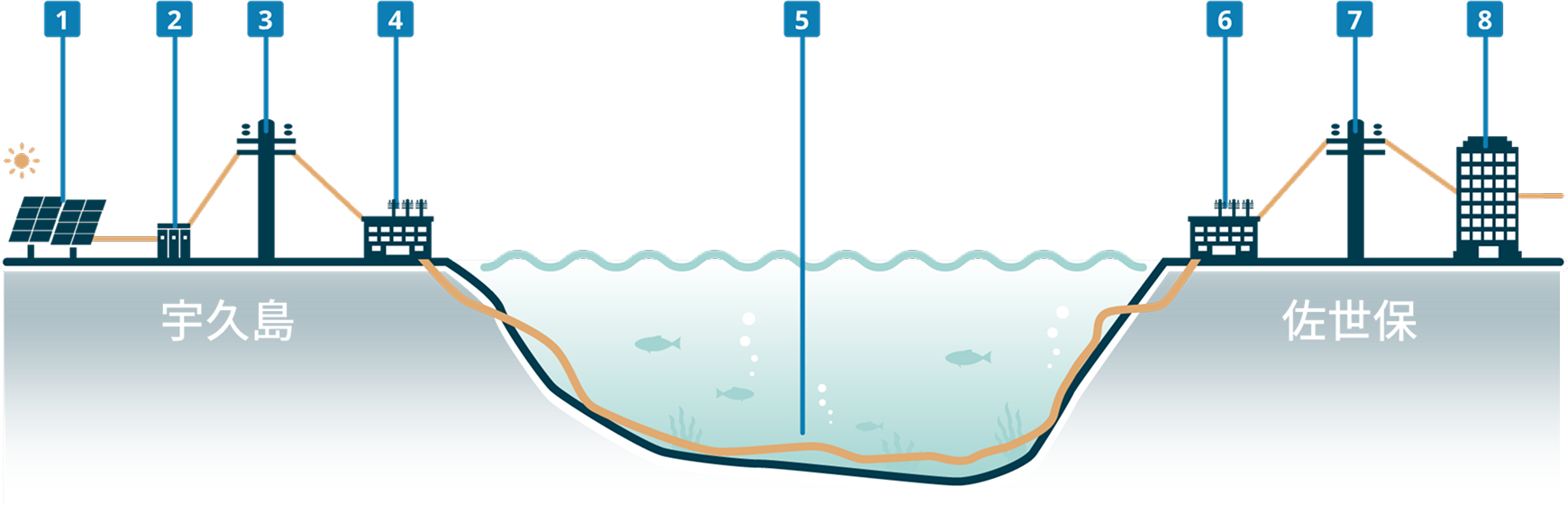

2017年に設立した「宇久島みらいエネルギー合同会社」に、複数企業が出資し、国内最大規模のメガソーラー施設を建設する計画です。 |

| 規模 |

|

| 特色 |

|

出資総額約500億円

地権者対応や地元調整を行う

宇久島住民による会社

土地を管理し

牧草の栽培をする会社

宇久島の主要産業の一つである畜産業との共生を目指し、設備の一部に営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)を採用しています。

営農型パネル下では牧草を生産し、島内の畜産農家に市場より安価で販売します。

| 育成する牧草 | イタリアンライグラス |

|---|---|

| 耕作面積 | 最終的に約100ha(予定) |

トラクターなどの営農機械がパネル下で作業する為、十分な高さを確保しています。

太田江地区パネル先行設置エリアで生産・収穫した牧草は、九州大学と共同で成分分析を行っています。

栄養成分に問題がないことを毎年確認できています。

牧草の生育環境のモニタリングの様子